De nouveau, pendant une année de plus, que les allures du monde humain furent laides, viles, lâches… Cet état du monde nous traverse, nous pénètre, tente de s’illustrer dans notre chair, dans l’étoffe de nos relations… Mais, toujours, d’autres histoires sont dites. Autrement dites. D’autres formes se présentent à nous, d’autres manières de dire, de regarder. D’autres fils qui se déroulent. Comme j’ai tenté d’en être, 31 millions de secondes de plus, je dépose avec moi une série de commentaires, de souvenirs, pour cette année. Autant de films que de manières de nous aider à voir : à sentir le vent du temps, le souffle des agitations, l’humidité de nos yeux.

Amoureuse (éperdument) de tout ce qui m’a fait vivre cette année, je réitère après l’article de l’an dernier, avec pour seule consigne de ne pas manquer à l’essentiel mais de ne pas faire trop long. En espérant que, toujours, par-delà cette médiation, les films, qui, ainsi, vivent de nos échanges, continuent à nous survivre, à dépasser le monde que nous leur dessinons, à entraîner l’effet de leurs propres logiques : cet autre monde, le leur, celui dont nous rêvons, celui qui répond à tout ce qui nous limite.

SOMMAIRE

- Onze films d’aujourd’hui

Viêt and Nam

La Fleur de Buriti

La Transformation de Canuto

On the Battlefield

Coconut Head Generation

All We Imagine As Light

Les Voix Croisées

Film annonce du film qui n’existera jamais : « Drôles de Guerres »

Direct Action

Darkness, Darkness, Burning Bright

A Fidai Film

- Carnets de 2024

- Quelques films revus

En égrainant mes rencontres de cette année, l’émouvant territoire du contemporain, il m’a fallu m’arrêter, comme toujours, à ce petit monticule, cette petite somme, dans le fil de mon énumération. Tant de films récents me furent bons, mais pour ne pas risquer de faire plus long, je n’en dirai pas davantage. J’ai préféré parler de ceux qui m’ont le plus importé. Onze films d’aujourd’hui.

Note : Le splendide long-métrage d’Ana Vaz É NOITE NA AMÉRICA, croisé l’an dernier au Festival ClaP (Paris) et évoqué comme un des films de 2023, a finalement bénéficié d’une sortie en salles début 2024. Bonheur de le revoir encore, et d’en parler à nouveau : ce cinéma du XXIe siècle.

VIÊT AND NAM

Trương Minh Quý

Sorti en salle le 25 septembre 2024

Depuis cet antre glacial, sombre et humide, depuis les tréfonds de la terre exploitée, Viêt et Nam s’unissent l’un dans l’autre, compensant à peine les inconsolables mers de larmes laissées par leurs aîné·es, meurtri·es, massacré·es, sans sépulture. Sans doute car le pays est ainsi peuplé d’âmes errantes, traversé de plaies béantes jamais tout à fait traitées, chaque instant vécu, même dans l’intimité la plus absolue, se retrouve pris dans l’écho de la grande histoire. Grand est ce trouble qui nous traverse.

Si le récit a un aspect sinueux, métaphorique, échappant à une chronologie tout à fait linéaire, Trương Minh Quý ne fait pas pour autant un film « atmosphérique » et prend soin de verbaliser les enjeux dans lesquels s’étreignent les mémoires et les lieux de l’action, les caractérisant au travers de dialogues à la texture singulière. Ni joués, ni récités ; ni littéraires, ni naturels (dans un héritage notamment bressonien), il fait se présenter à nous le verbe des troubles en question, dans toute sa nudité.

Prisonniers de ce pays qui ne les reconnaît pas (jeunes hommes gays dans un pays hostile à l’homosexualité, jeunes mineurs de charbon), pas plus qu’il ne reconnaît les leurs (père défunt sans sépulture, compagnon masculin, membres d’une forme de famille composite et alternative…), Viêt et Nam n’ont que quelques perspectives, loin des somptueuses lumières qui inondent l’horizon du pays et l’entrelacement de ses terres : les tréfonds de la mine, l’exil, le franchissement de la frontière, la clandestinité, la mort, l’oubli… Retranchements face à ce qui persiste d’une nation, par-delà le vague de ses traumatismes.

C’est face à cette noirceur que l’État vietnamien a décidé la censure du film sur son territoire. Celui-ci circulera, mais ailleurs, ou sous terre. D’entre ses sueurs les plus amères Viêt and Nam est traversé d’un sentiment intense, sans doute plus lumineux, bien que baigné dans les sanglots les plus profonds. Quelle que soit la distance, quelle que soit le relief exact de cette impasse et de ce désespoir, de ces douleurs séculaires, rien ne saura guérir de leur vivant ces décennies de maux silencés et d’incapacité au soin le plus radical, rien ne saura si vite défaire le sol de ces impacts, de ces mines, de ces toxines, de ce qui maintenant la constitue. Rien sinon ce territoire substitutif : l’amour partagé. Cet absolu fragile est le seul horizon qui leur sera véritablement donné de traverser, de conduire à la grâce, comme ce film, il est cette fleur qui jaillit du monde ainsi affecté. ✿

LA FLEUR DE BURITI

João Salaviza, Renée Nader Messora

Sorti en salle le 1er mai 2024

Un poème des âges. Un film qui prend la forme de la vie. Ni documentaire, ni fiction : le chant d’âmes ouvertes à la métamorphose. La Fleur de Buriti repose sur des scènes de communion, de solidarité, de transmission, de résistance. Il est imprégné de sa terre, de la terre des Krahôs, les terres rouges du nord du Tocantins, la terre indigène Kraolândia, réserve restante à ce peuple auparavant plus familier de l’état du Maranhão, plus au nord. Contrées où, comme partout au Brésil, et en son cœur, le sol et la mémoire des ancêtres sont spoliés : massacrés comme ces peuples de cicatrices, devenus soldats.

Demeure ce courant, fluide, l’unité de ces âmes percées par la nuit étoilée, le silence, le feu. D’entre les feuilles des arbres vient une caméra, venue se transformer, donner forme autrement, dans ce récit qui est leur. Si pictural que soit le film, il repose sur une structure attentive aux énergies, un déploiement ouvert à la berceuse du temps. Car la résistance n’est pas tout à fait cette capacité à « se dresser contre » et à s’incarner politiquement, c’est aussi, et peut-être plus fondamentalement, cette capacité à veiller malgré la violence, à entendre encore les sons du monde nocturne, à s’endormir le soir, à se visiter, dans ses rêves, à s’accorder avec le monde, tout agité. Il n’y a pas de conscience politique : il y a nos consciences. Il y a notre façon de conjuguer nos sens et notre corps dans le miroitement du temps : notre manière de traverser ce vacillement du futur et du présent, cet être radical, enraciné de toute part dans ce qu’il fut et ce qu’il sera.

Le film n’est pas affaire de théorie, de coutume, de résistance, ni d’anecdote (encore moins d’anthropologie quoi qu’un regard trop étranger y fera toujours malice). Rien de tout ça. Ce n’est pas ce genre de film, ce n’est pas tout à fait un film. Il n’y a peut-être rien à dire. C’est la surface de l’eau. Les choses y sont.

LA TRANSFORMATION DE CANUTO

Ariel Kuaray Ortega, Ernesto de Carvalho

Projeté en tant que carte blanche de Lucrecia Martel lors de sa rétrospective au Centre Pompidou cette année — remarqué au printemps dans la programmation du festival Jean Rouch

« Dans une communauté Mbyá-Guarani entre le Brésil et l’Argentine, tout le monde a entendu parler de Canuto qui, il y a longtemps, s’est transformé en jaguar avant de décéder tragiquement. » Sous l’appel de la rumeur, du mythe, s’élance un film en train de se faire, un espace consacré à la danse de l’imaginaire et de ses mutations.

Un film qui lui-même se transforme, dans un geste souple, ample, monumental, épousant la récréation des tentatives : Qui jouera Canuto ? Comment ? Quel est son regard ? Son attitude ? Que raconte son histoire ? Il devient vite secondaire de discerner le vrai du faux, tant nous réalisons qu’à quelque degré que nous nous portons de ses agitations, l’histoire nous parle, directement, dans toute sa vérité, d’entre tous ses détours.

La convocation du mythe s’entrechoque à l’état du monde renouvelé qui est le nôtre, ce temps caoutchouteux que nous ne savons jamais parfaitement parcourir. Ce n’est pas un film sur les mythes, ni sur la difformité de leur transmission. C’est un film sur le retour, la boucle, le revenant. C’est un document sinueux, un film qui se fait autre que lui-même, un récif chantant des représentations, un globe à lui seul : la gravité de l’histoire révélant sous un jour nouveau l’horizon de nos relations.

Le pouvoir de se dire. De grandir. De naviguer librement son devenir, sous l’égide des signes qui sont nôtres, et qui nous traversent. Le cinéma de demain est ce « je » qui circule.

ON THE BATTLEFIELD

Little Egypt Collective

(Theresa Delsoin, Lisa Marie Malloy, J.P. Sniadecki, Ray Whitaker)

Projeté lors du festival Cinéma du réel 2024

Comme l’histoire fut intense, comme le présent est livide.

À la confluence du Mississippi et de l’Ohio se tiennent toujours Cairo et son fantôme, ville où soixante ans plus tôt s’agrégeaient les violences racistes, les lynchages, face aux revendications des militant·es du mouvement pour les doits civiques, pour la fin de la ségrégation. Dans un contexte explosif, le United Front de Cairo tenta de faire pression pour obtenir la réhabilitation de terrains municipaux vacants en quartiers de logement accessibles : Pyramid Courts, projet que la faillite de la ville aura vite fait de livrer à la poussière, traces d’un passé soudainement estompé sous les nuages timorés du sud de l’Illinois.

Dans ce jour étrange, parfois percé de lumière, une silhouette se présente, un homme venu enregistrer les sons de Pyramid Courts, venu sentir ce que nous ne voyons plus, mais qui est encore là. Ce champ de bataille, aujourd’hui d’un calme irréel, dénude peu à peu les signes de son passé, le trouble enfoui sous le son drapé de l’horizon. Une courte successions d’instants, mais tout est déjà dit. Déjà les voix d’hier résonnent à nouveau, et ce monde translucide, ce passé vif laissé à la discrétion et aux sens des mémoires les plus alertes, peut se raconter à nouveau et nous faire visiter autrement l’âcreté de notre présent.

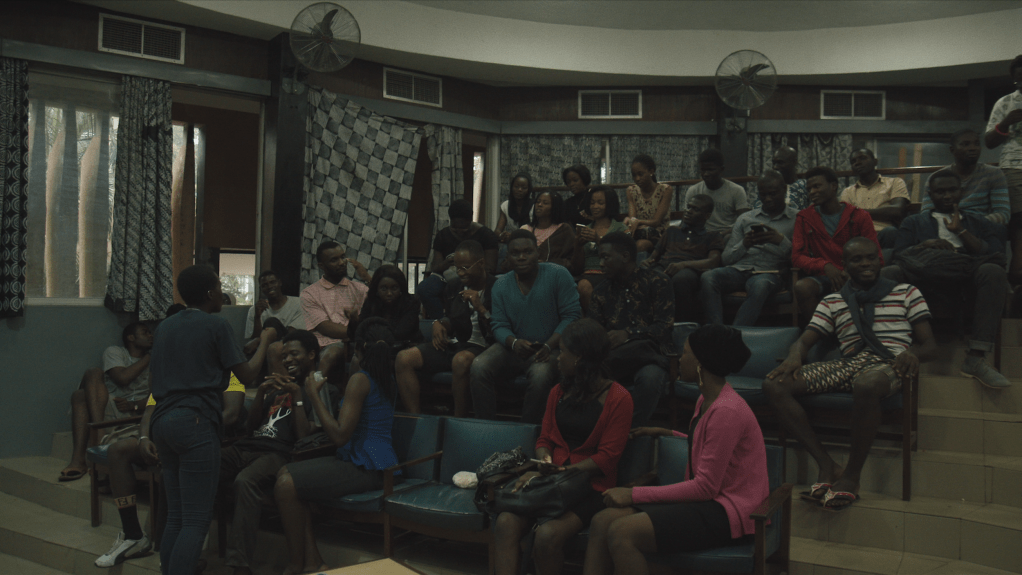

COCONUT HEAD GENERATION

Alain Kassanda

Sorti en salle le 23 octobre 2024

Très vite nous sommes à l’étude, entre les concertations et les dialogues vifs qui animent et agitent les séances du Thursday Film Series à l’université d’Ibadan au Nigéria : une occasion régulière de regarder des films, ensemble, d’apprendre, de se confronter aux œuvres et aux autres, d’élargir ses horizons, de déconstruire et de réimaginer certaines notions. Ce ciné-club, organisé horizontalement par les étudiant·es de l’université, de manière tournante, hebdomadaire, brille de mille qualités — que ces films géniaux soient vus, ainsi, partagés, et que tous les sens qu’ils portent puissent alors circuler dans cet espace inclusif, intellectuellement stimulant, sensible, cette matrice où les regards qui captent la lumière la font aussi circuler.

Alain Kassanda nous fait bien comprendre par son montage et par la teneur des échanges choisis, combien ce qu’il se passe au détour d’un amphi de la plus vieille université publique du pays (fondée en 1948 sous la couronne de l’Empire Britannique) n’est pas qu’une étude, ou autrement dit, le simple fondement d’un savoir clair ou d’une connaissance juste (pour faire allusion à la devise de l’université : Recte sappere fons) : c’est l’incarnation de ces pensées, le début de leur prolongement, de la vivacité en réflexion de cette jeunesse qui aspire à ne plus se faire avoir par la nature escroque des structures scolaires et des institutions — à la fois outils et cibles des politiques gouvernementales et de leur fascisation. En effet, si les échanges tenus dans cet amphi (et autour) sont déjà en soi des lieux de lutte et de transformation, ceux-ci convergent rapidement pour s’étendre et épouser le mouvement du peuple tout entier. Embrasser ces destins collectifs.

Face à une répression policière et militaire violente, et souvent meurtrière, cette génération montre combien ces « tête de noix de coco » que l’ancien président leur prête, ces têtes « dures et creuses » qui s’engagent dans le mouvement End SARS (contre la Special Anti-Robbery Squad, une brigade responsable de nombreuses violations des droits humains) sont certainement autrement dures et creuses : non pas imbécilisées par les nouveaux moyens de communications et les réseaux sociaux mais nouvellement fraîches, vidées de tout un tas de peurs et de préconceptions, prêtes à assurer, avec détermination et lucidité, leurs libertés et leur avenir, face aux politiques libérales et autoritaires qui s’immiscent toujours plus et se profilent encore. Une cohérence dans toutes les directions pour faire du monde leur monde.

« Il y a les rêves du continent, ce chemin qui nous réclame jusqu’au bout. […] En moi résonne l’infini. Je marche. Je ne m’arrêterai plus. » : derniers murmures des statues, face aux mêmes vents de l’Atlantique, dans Dahomey (Mati Diop, 2024).

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

Payal Kapadia

Sorti en salle le 2 octobre 2024

Il n’est certainement pas anecdotique que ces trois travailleuses, au cœur du film, s’inscrivent dans le tissu urbain de Mumbai au travers de leur emploi à l’hôpital — infirmières pour deux d’entre elles, Prabha et Anu, cuisinière pour l’autre, Parvaty. Portées par la considération qui habite leurs gestes quotidiens, entraînées dans le rythme du réseau — ce monde — et la nécessité d’en panser les plaies, d’en guérir les abus, elles ont au moins pour elles ce motif d’espérance : ces promesses faites à elles-mêmes devant l’horizon d’édifices et de brouillard qui constitue la toile de leurs journées — cet horizon qui, la nuit, se fait ciel étoilé.

Payal Kapadia connaît sans doute finement le charme de cette ville qui l’a bercée, la douceur rassurante qui jouxte ses douleurs et tous ses artifices, le désordre de ses mutations. Sait-elle aussi combien le rythme du monde, dans ce pays s’enfonçant depuis 10 dans la politique nationale-populiste oppressive de Narendra Modi, mérite d’avoir d’autres lignes de fuite que ce smog intempestif et ces récifs d’exploitation. Elle n’y répond pas que par une chronique douce-amère, poétique, tendre, lucide, mais dresse un geste plus ample, confrontant ce journal des âmes aux perspectives de son passé, de sa mémoire et de son avenir.

Les instants dérobés entre les façades de l’existence prennent sans doute toute leur consistance dans cette situation dynamique qui est la leur, entre l’immédiat des menaces matérielles — le foyer de Parvaty est menacé de démolition, l’hôpital lui-même est convoité par des promoteurs, Anu est promise à un mariage arrangé… — et la distance des ombrages affectifs — le mari de Prabha est expatrié en Allemagne, celui de Parvaty est décédé depuis longtemps, et la relation d’Anu avec son amoureux, Shiaz, est contrainte par les volontés de leurs familles et l’appartenance de Shiaz à la minorité musulmane, là où Anu est hindoue. La saison des pluies danse avec les toits et berce l’agitation de Mumbai, mais ses ampoules et son drapé bleu finissent par nous laisser pour d’autres caresses : le soleil du Kerala, les plages, cette lenteur propre aux terres de l’enfance, ce terrain de révélation, ce jour singulier qui nous pousse dans ses bras, éclairant à nouveau la texture de notre volonté, le chemin de nos migrations, dans le temps et l’espace.

LES VOIX CROISÉES

Bouba Touré, Raphaël Grisey

Sorti en salle le 16 octobre 2024

Un grand tissage d’archives où les luttes antiracistes et anticapitalistes des travailleurs immigrés d’Afrique de l’Ouest, logés en France dans des foyers impossibles, résonnent avec un devenir et un ailleurs : la coopérative agricole Somankidi Coura, fondée en 1977 au Mali par ces mêmes travailleurs, contre-exemple brillant aux politiques agricoles coloniales qui terrifient les sols et briment leurs richesses.

Comme l’archive est vision ! Comme le futur et l’aujourd’hui se dressent déjà parmi les voix qui ainsi se conjuguent… En réveillant la nature relationnelle des luttes, en entrelaçant une voix avec une autre, une plante avec une autre, une histoire avec une autre, une présence avec une autre, Les Voix Croisées déroule un espace fléchi et souple de réflexion, une matrice afrofuturiste.

Ce témoin des luttes que fut Bouba Touré, ce « chercheur photographique », livre non seulement un héritage fort, riche d’innombrables documents, mais plus largement une attitude dynamique, curieuse, en résonnance, déployant l’écho au-delà du paysage, au point nommé de sa question. Ses images sont faites pour circuler, ainsi a-t-il initié ce film. Raphaël Grisey vient aider à mettre en mouvement et en forme ce geste total, à amplifier, à rendre davantage visibles ses implications et ses engagements multiples. Le déroulement du film, son beau montage, vient rapidement mettre en présence ces fréquences harmoniques, et en révéler, par leur vibration coordonnée, toutes les profondes correspondances. Procédé qui, plus loin encore, plus haut, plus bas, vient à trouver d’autres fréquences en accord, d’autres prolongements, d’autres ailleurs, qu’elles convoquent, qu’elles appellent… L’agriculture de demain. Le cinéma de demain. Les luttes de demain. Le profil des révolutions.

Un vertige du sol, sur la Terre, ce foyer. Les Voix Croisées trace ces réseaux de cycles et d’apprentissages, cette solidarité pour s’extraire loin des usines, loin du racisme et de l’emprise coloniale, loin de la compromission des terres, s’inscrire, se fonder, prendre racine, sur le chemin du devenir.

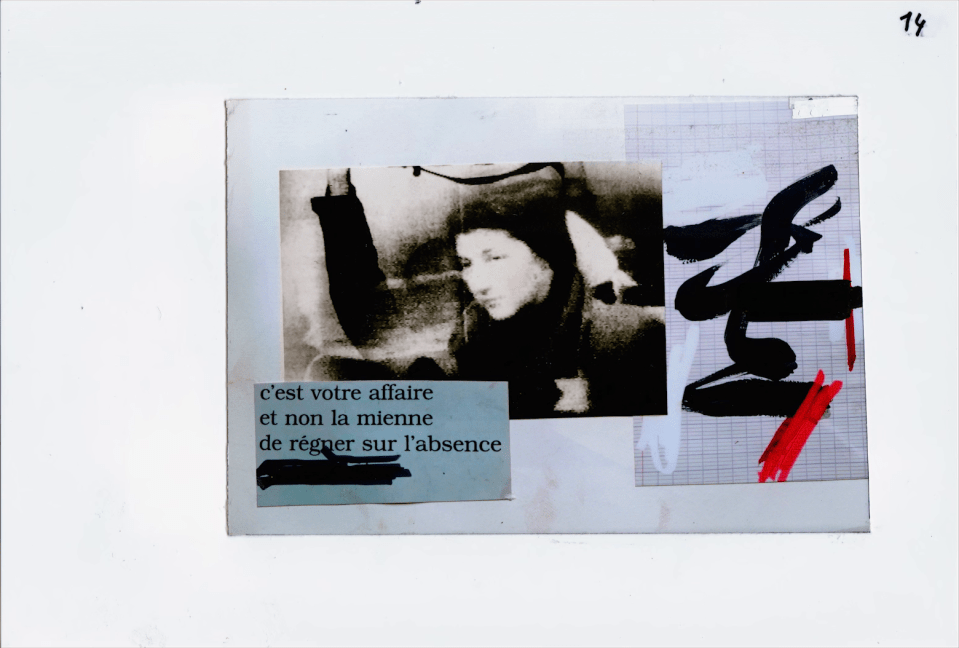

FILM ANNONCE DU FILM QUI N’EXISTERA JAMAIS : « DRÔLES DE GUERRES »

Jean-Luc Godard

Sorti en salle le 8 mai 2024

Par ce silence qui l’ouvre et qui le constitue, Film annonce… se hisse au relief de ses absences, au profil de ce « film qui n’existera jamais » dont il n’est qu’un soupir. En assumant son propre abandon plutôt qu’en se présentant comme signe de ce qui devrait être ou aurait dû être, il se délivre de l’écume énigmatique (quoiqu’encore lorgnante) qui limite les films inachevés à des formes de puzzles. Le film que nous voyons est déjà autre chose que le film dont il parle. Car il faut savoir saisir la citation de Saint-John Perse qui surgit à la 14e diapositive, « C’est votre affaire et non la mienne de régner sur l’absence. » : non pas qu’il nous revienne de « combler » ce vide laissé après lui, mais qu’il soit à nous d’y régner, et donc, de l’habiter. Du reste, rien ne saurait être comblé, tout ne fait que s’ouvrir au chant des circonstances.

Ces « drôles de guerres », ce sont notamment celles qui se jouent sur le terrain des signes — du langage, des images, de la mémoire — poursuivant les réflexions de Jean-Luc Godard sur ce qui charrie les idéologies, sur la complicité de l’art, qu’il avait pleinement engagées avec son tournant politique des années 70 (et notamment avec sa série Six fois deux/Sur et sous la communication, co-réalisée avec Anne-Marie Miéville, ou encore au travers de son film Ici et ailleurs). S’il revient sur les traces d’un de ses grands films (testamentaires), Notre Musique (2004), c’est aussi pour ouvrir la résonnance de ses batailles aux fantômes d’autres drôles de petits soldats, résistants, écrivains, comme Charles Plisnier, l’auteur de Faux Passeports, ou Francis Jeanson, l’auteur de Notre Guerre. La métaphore, le trait d’esprit, comme toute autre conjugaison des fragments, comme tout autre début d’histoire, sont déjà le déploiement d’un temps et d’un espace autres, contre les bombes, contre la propagande, du côté des instants éphémères, des cultures que l’on écrase, des tissus d’âmes que l’on fait suffoquer. Il faudra dire et redire encore ce vers de la poétesse polonaise Wisława Szymborska que Godard cite sur les pages blanches de son scénario : « le plus éphémère des instants possède un illustre passé ».

DIRECT ACTION

Guillaume Cailleau, Ben Russell

Sorti en salle le 20 novembre 2024

Le titre du documentaire de Guillaume Cailleau et Ben Russell réserve à lui seul l’objet d’un commentaire particulier. Cette « action directe » à laquelle on s’attend à être témoins n’est sans doute pas celle à laquelle nous pensons, à savoir l’affrontement des militant·es et de la police à Sainte-Soline. Cette actualité des luttes se présente davantage comme un écho à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes — au cœur du film — ou comme un prolongement de ses résistances (et de celles menées, à de multiples reprises, dans l’histoire militante française et internationale, anarchiste comme écologiste). Si les mobilisations de Sainte-Soline représentent un modèle d’action directe fondamental, elles correspondent de toutes parts avec ce qui nous occupe tout le reste du temps, et qui relève, malgré la différence de son rôle et de sa teneur, tout autant de l’action directe : l’occupation, la désobéissance, la consolidation de modèles alternatifs, horizontaux, coopératifs, durables, écoresponsables, en rupture et en résistance face au destin que réservent aujourd’hui nos sociétés aux terres exploitables et à celleux qui y vivent — tout exploitables qu’iels soient.

La lutte pour mettre une terre hors de portée face à des projets mercantiles et hautement nuisibles va de paire avec le déploiement d’un autre destin politique, qui s’incarne aussi dans la pratique du film, et dans tout autre horizon qui se présente — chose qu’un collectif comme Ogawa Productions avait très bien compris quelques décennies plus tôt. La rupture avec les modèles de pouvoir dominants fonde un autre régime de structure, reposant non plus sur des hiérarchies, mais sur l’action, sur des gestes en intelligence, des gestes collectifs. Dit autrement, il ne s’agit plus de souscrire à un « modèle performant« , c’est-à-dire suspendu aux résultats et à ce qu’on considère être des résultats. Il s’agit d’avoir une relation plus performative, un modèle directement constitué de ses résultats, dans toute leur diversité, où les actions sont considérées avec un point de vue plus large, pour tenter d’en améliorer les tenants et aboutissants, loin des questions de productions que nous connaissons. Le monde est ainsi fait de ce que font les gens — pas seulement de ce qui fait profit ou valeur.

Les actions qui animent chaque cadre sont ainsi riches de tout leur sens et de toute notre attention, tant la stabilité de l’image, ancrage comme la terre-même, s’évertue à mettre en évidence chaque séquence ainsi venue. Chaque acte, si sommaire que soit son anecdote, nous invite en profondeur de son rendez-vous. Si le film trouve ainsi sa consistance et son ampleur, il convient à l’appel d’une mise en contexte, sur lequel il s’ouvre, sans pour autant dire grand chose de sa propre motivation ou de ce qui fonde ce geste qu’est le film lui-même. Un angle sans doute un peu trop cartésien, un peu trop « cinéma-direct », en tous cas bien trop raisonnable, pour un si bel horizon. Quelque part, heureusement, son pragmatisme fonde sa transparence.

DARKNESS, DARKNESS, BURNING BRIGHT

Gaëlle Rouard

Projeté occasionnellement depuis 2022 — attrapé cette année au Reflet Médicis (Paris) le 25 juin 2024 — remarqué grâce à mon ami Damien Cattinari

Long-métrage expérimental, fruit de nombreuses années recherche et de travail, Darkness, Darkness, Burning Bright se déploie comme une légende frissonnante, une chorale du pays face à l’étourdissement du monde. Gaëlle Rouard tient à exaucer tout le trouble qui habite ses vues pastorales. En filmant directement avec du film de tirage (pellicule peu sensible) et en augmentant ses solarisations et ses figures négatives de jeux de caches, de surimpressions, de procédés photochimiques alternatifs, elle donne à voir la nuit dans le jour : de déraillement des cycles. Une maîtrise artisanale et pointue de l’analogique, de ses phénomènes, de ces processus — et du style visuel ainsi né — acquise sur une vie faite dans les images et les laboratoires. Elle révèle ainsi tout autant la poésie de ces campagnes et de leurs horizons — cette aura douce et millénaire — que le vide inquiétant qui les bouleverse, le chamboulement nébuleux du climat.

C’est aussi par la présence de la cinéaste elle-même, assurant la projection — mais, plus largement, ayant assuré, tout aussi manuellement, toutes les autres étapes — et par ce son fabuleux qui surgit, que ces iridescences dépassent le simple récit de leur spectralité : comme chaque scène est prise de vie, comme le film lui-même semble être une manière organique, une extension des mains, on se retrouve aux bras d’un poème vivant, comme au cœur de mains jointes dans la prière ou dans le désespoir, baigné·es de leur chaleur précieuse et singulière, dans l’orage du présent.

A FIDAI FILM

Kamal Aljafari

Diffusé en ligne dans le programme international du Media City Film Festival (9-30 décembre 2024) — remarqué dans la programmation du festival Les Écrans documentaires cet automne

Partant du pillage des archives filmiques du Palestine Research Center au Liban par l’État israélien en 1982 et de l’usage propagandiste qui en a été fait, A Fidai Film tente de faire réémerger la mémoire palestinienne d’entre ces drôles de ruines, ces décennies de désolation, face à un récit mémoriel non seulement spolié mais, comme la terre, colonisé.

Pour Kamal Aljafari, il ne s’agit pas uniquement de contrer le sabotage colonial de la mémoire et d’en détourner les artifices — comme a pu le faire Assia Djebar avec La Zerda ou les chants de l’oubli, film brillant constitué des actualités Pathé-Gaumont tournées en Algérie au début du XXe — mais plus largement de dégager, par la circulation plastique des images et par leur mise en tension, par l’intervention de et dans la matière, des possibilités de réappropriation, et surtout, de remise en présence. A Fidai Film est donc un film éminemment hantologique. Il hanté par ses soldats (« فدائي » fidā’ī), par le poids de son passé, de ses pleurs et, plus singulièrement sans doute, par ces drôles de soldats que sont aussi les films — tous ces stigmates de l’histoire, revenant au pays, d’entre les morts.

Surgit ainsi cette silhouette : la texture du traumatisme. Le son des voix. Le relief des visages. Tout ce qui s’élève entre les compositions spectrales Simon Fisher Turner, d’entre les bruits troubles perçant des années de silence, semble amèrement irréel. Trop étrange est leur présence retrouvée, trop essentiel est leur souvenir, trop distant est notre état du monde. Les vagues de la méditerranée ont une ferreuse saveur de mort : le goût de décennies de guerres.

La terre des tristes oranges connaît aujourd’hui d’autres régimes d’images. Celles qui se basent sur d’autres composants, qui se partagent et se reproduisent aussi rapidement que le continuum d’exploitation qui les a fait naître. Elles demeurent toutes l’espace de cette impossible consolation, et de l’ineffable verdict de l’histoire : le siècle de la mort industrielle n’a cessé de fuir en avant.

Losing Ground · Kathleen Collins · 1982

Sans évoquer de nouveau les films commentés plus haut, voici une quarantaine de films, toutes années confondues, que j’ai rencontrés pour la première fois au cours de cette année. Voici la plus courte liste que j’ai réussi à faire, d’entre tous ces films vus, toutes ces occasions d’apprendre, seule, à plusieurs, d’élargir nos horizons, de mettre en dialogue, d’approfondir… Des films grâce auxquels j’ai respiré cette année : des œuvres dont les grandeurs me semblent vitales.

LESSONS FROM A CALF

Hirokazu Kore-eda · 1991

DOOMEALEE, A NEW SCHOOL IS OPENING

Hong Hyung-sook · 1995

SOL NEGRO

Laura Huertas Millán · 2016

ÔRI

Raquel Gerber · 1989

WEST INDIES

Med Hondo · 1979

HORIZONS

Larry Gottheim · 1973

EL MAR LA MAR

J.P. Sniadecki, Joshua Bonnetta · 2017

PERFECT IMAGE?

Maureen Blackwood · 1989

DREAMING RIVERS

Martina Attille · 1989

TO THE BACKSTREET: THE FILMS KENJI NAKAGAMI LEFT OUT

Shinji Aoyama · 2000

KANEHSATAKE, 270 ANS DE RÉSISTANCE

Alanis Obomsawin · 1993

DRYLONGSO

Cauleen Smith · 1998

LA MAISON EST NOIRE

Forugh Farrokhzad · 1963

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

Abbas Kiarostami · 1987

MUNA MOTO

Jean-Pierre Dikongué-Pipa · 1975

FOR MAYA

Vasudha Joshi · 1997

ASHIK KERIB

Sergueï Paradjanov · 1988

A PLACE OF RAGE

Pratibha Parmar · 1991

MÉMOIRE 14 Version restante (censurée)

Ahmed Bouanani · 1971

THE UNSEEN RIVER

Phạm Ngọc Lân · 2020

LES BICOTS-NÈGRES, VOS VOISINS

Med Hondo · 1974

H STORY

Nobuhiro Suwa · 2001

FUEGO EN CASTILLA Version expanded « débordement panoramique de l’image » (SCRATCH EXPANDED #11 de LightCone)

José Val del Omar · 1961

YOUR DAUGHTER WAS HERE

Sadhini Weerasekera · 2022

PARIS IS BURNING

Jennie Livingston · 1990

THE TREE HOUSE

Trương Minh Quý · 2019

LA MUJER EN LA REVOLUCIÓN NICARAGÜENSE

Adrian Carrasco Zanini Molina · 1980

IT STARTS WITH A WHISPER

Shelley Niro · 1993

SONA, THE OTHER MYSELF

Yang Yong-hi · 2009

MADAME X

Lucky Kuswandi · 2010

HIDDEN MEMORIES

Jacqueline Frazier · 1993

TREE

Shelley Niro · 2006

CHIDAMBARAM

Govindan Aravindan · 1985

YOUNG SOUL REBELS

Isaac Julien · 1991

A DIFFERENT IMAGE

Alile Sharon Larkin · 1982

HONEY MOCCASIN

Shelley Niro · 1998

BLACK IS… BLACK AIN’T

Marlon Riggs · 1994

FINDING CHRISTA

James Hatch, Camille Billops · 1991

MUNDANE HISTORY

Anocha Suwichakornpong · 2010

THE BALLAD OF CROWFOOT

Willie Dunn · 1968

LOSING GROUND

Kathleen Collins · 1982

MY BROTHER’S WEDDING

Charles Burnett · 1983

NAHLA

Farouk Beloufa · 1979

TONGUES UNTIED

Marlon Riggs · 1989

SOLARIUM · FICTION · FOR BRUCE (PARTICULES DE NUIT)

Apichatpong Weerasethakul · 2018-2024

ETHNIC NOTIONS

Marlon Riggs · 1986

POUNDMAKER’S LODGE: A HEALING PLACE

Alanis Obomsawin · 1987

HISTOIRES D’A

Marielle Issartel, Charles Belmont · 1974

LA LAGUNA DEL SOLDADO

Pablo Alvarez Mesa · 2024

Comme chaque année, j’ai eu l’occasion de visiter à nouveau un certain nombre de films qui me sont chers. La plupart du temps, pour les partager autour de moi. Il y a ce si bel espace qu’est la mémoire, où les films continuent de vivre, sans doute plus qu’ailleurs. Mais cette liste là serait trop longue. Je tenais donc à me remémorer, pour finir, ceux que j’ai revus et ceux que j’ai transmis, à nouveau, longtemps après les avoir découverts, ou parfois juste après.

Encore, j’ai pu partager un film de Chick Strand autour de moi (Fake Fruit Factory) et voir combien son cinéma parlait, combien, chaque fois qu’une petite communauté de personnes se posait devant ses films, projetés, il se passait quelque chose d’unique. J’ai pu revoir en salle, après dix ans, mon premier Weerasethakul (Cemetery of Splendor) et réaliser que, pendant une si longue période, j’avais manqué à tant de grandeurs et de subtilités d’états d’âmes dans ce film immense que j’adorais déjà. J’ai pu faire connaître un peu plus Ngozi Onwurah, auprès de quelques collègues artistes, et faire connaître Shelley Niro. J’espère continuer, mieux, pendant plus longtemps, plus souvent peut-être. Par rapport à toutes les questions qu’on se pose, tout cela est toujours si peu.

Goodbye South, Goodbye (1996)

Hou Hsiao-hsien

Cemetery of Splendor (2015)

Apichatpong Weerasethakul

La Noire de… (1966)

Ousmane Sembène

Les Saisons (1975)

Artavazd Pelechian

Perfect Image? (1989)

Maureen Blackwood

Hanako (2001)

Makoto Sato

Cure (1997)

Kiyoshi Kurosawa

It Starts With a Whisper (1993)

Shelley Niro

Before my eyes (1989)

Mani Kaul

Joint Security Area (2000)

Park Chan-wook

The Unseen River (2020)

Phạm Ngọc Lân

Valentin de las Sierras (1968)

Bruce Baillie

Fake Fruit Factory (1986)

Chick Strand

Charisma (1999)

Kiyoshi Kurosawa

To the Backstreet (2001)

Shinji Aoyama

Tree (2006)

Shelley Niro

Denkbilder (2013)

Pablo Marín

Việt and Nam (2024)

Trương Minh Quý

Typhoon Club (1985)

Shinji Somai

D’Est (1993)

Chantal Akerman

The Body Beautiful (1991)

Ngozi Onwurah

Nimit (1986)

Apichatpong Weerasethakul

The Tree House (2019)

Trương Minh Quý

Nobody Knows (2004)

Hirokazu Kore-eda

Ôrí (1989)

Raquel Gerber

Irma Vep (1996)

Olivier Assayas

Monangambeee (1968)

Sarah Maldoror

All-around junior male (2012)

Lindsay McIntyre

Camille Simon Baudry © 2025

Image de couverture : Việt and Nam (Trương Minh Quý, 2024)