Il semblerait que nous ayons aujourd’hui atteint une certaine diversité dans les régimes avec lesquelles les histoires se présentent à nous : les formes d’images animées et de narration sont nombreuses, et la texture des productions y est souvent diverse malgré la persistance de standards évidents. Toutefois, et comme tant d’autres choses, les histoires peuvent être présentées et interprétées comme des produits – l’histoire du cinéma ne saurait nous dire le contraire. L’actuelle pluralité des formes semble être avant tout liée à la liberté apportée, il y a quelques décennies, par les nouveaux médias et les technologies numériques, qui ont donné lieu, d’une part, à un certain emballement des techniques possibles et de leurs singularités, et d’autre part, de fait, à d’autres manières de se raconter, à d’autres manières de se lier, à d’autres manières de faire circuler ces récits.

L’aptitude des formes esthétiques à se spécialiser et à se singulariser, vers une production de plus en plus protéiforme (d’autant plus au creux de ses innombrables marges), rejoint la plastique plus globale du capitalisme dans son inclinaison, tentaculaire, à satisfaire un individualisme de plus en plus détaillé, afin que chaque individu trouve sa position propre, et presque existentielle, de consommateurice. Les capacités d’algorithmes comme ceux de TikTok ou d’Instagram ont d’ailleurs depuis quelques années conforté une logique de « niches » qui désormais se déploie sans effort particulier de la part des utilisateurices. Le terme de « niche » en soit, renvoie à d’autres idées d’un point de vue commercial (ses raisons d’êtres plus profondes) : le « filon », le « public cible » et le « marché ».

Le cinéma et les nouveaux régimes d’image en mouvement ont particulièrement accompagné l’essor d’un nouveau monde des représentations. Leur capacité à faire spectacle a supplanté les « industries » traditionnelles de narration et de figuration, et a permis d’imposer la consommation (et pour le coup, un mode de production véritablement « industriel ») comme mode de relation dominant. C’est parce que ce mode anime notre rapport à l’identification (l’empathie avec une présence reconstituée), au storytelling (le récit et ses intentions) et au montage (ou comment les choses se ramassent au sein de notre conscience), et parce que le public y est envisagé comme « sujet » ou comme « client », que notre devenir s’étrécit : nous tendons à devenir, par la consommation, ce que nous voulons être, ce que nous pensons être, ce que nous sommes déjà et, par dessus tout, ce que nous sommes prêt·es à devenir, à titre tant individuel que collectif.

Pourtant, il semblerait que, dans l’expérience que nous nous faisons du monde, nous sommes à la fois la personne qui témoigne, qui convoque, qui suscite, qui reçoit, qui raconte, qui passe, qui transforme et qui silence. Le champ de notre existence est supposé être si large. Il ne s’agit pas seulement pour nous, qui racontons des histoires, de s’extraire par les marges de ces réalités tentaculaires mais aussi, en leur sein, d’adopter et de convoquer un mode de relation profondément contraire à leurs prédispositions : un mode qui porte toustes celleux qui s’y relient par-delà la consommation. Étendre le domaine des représentations. Télescoper. Vaciller devant l’éternité.

SORTIR DE L’INDIVIDUATION

Dans quelle inclinaison grandissons-nous ? Il s’écrit partout que chaque personne a une subjectivité, une grille d’analyse, une sensibilité, un rapport à la raison, au cœur, au monde, et à tant d’autres choses, prétendument distinctes, qui ne cesserons de se façonner au cours de notre existence, à mesure que s’animent, au creux de notre conscience, les effets de notre passé profond, de ce que nous traversons et avons traversé, ou devrais-je dire, depuis toujours, de ce comment le monde nous a traversé.

Évidemment, tout le monde convient d’ajouter un peu d’ambivalence au profond domaine de sa personne, d’échapper un peu au regard d’autrui, mais, qu’on se le dise, quelle basse ambition pour l’âme humaine que de se présenter comme un individu, un seul : comme un fait isolé du reste. Sur le plan physique, nous sommes souvent, en effet, une unité organisée, pour ne pas dire un organisme ; mais déjà nous voilà si profondément traversé·es par tout ce qui nous entoure, que nous ingérons, que nous respirons, que nous voyons… Nous sommes toujours bien plus solubles que nous nous le figurons ; ce que nous pensons extérieur à nous nous occupe déjà suffisamment pour faire partie de nous, et pour nous constituer de quelque manière que ce soit.

Comment dissocier totalement ce qui paraît externe à notre organisme, mais que nous percevons et que nous ingérons de mille manières que ce soit, de ce qui nous constitue plus fondamentalement ? Toujours, il y a ce qui en nous persiste, on ne sait trop pourquoi, mais c’est bien peu de choses… Et c’est déjà, depuis notre plus jeune âge, un miroir du monde et des histoires que nous avons connues. De tout ce que nous nous racontons par-dessus tout ce que nos sens semblent nous raconter… Pensons-nous vraiment être autre chose qu’une fiction faite conscience ? Ainsi voilà ce nuage qu’est l’individu.

Beaucoup de cultures, qui ne reposent pas sur un tel clivage et un tel dualisme entre des individus et leur environnement (l’essentiel des cultures non-européennes et pré-coloniales il semblerait) ont eu tendance, dans leurs récits, à faire le chemin contraire à notre commune dissociation (où un sujet se démarque, se fait agent particulier, identifie, accumule, centralise, saisit, isole, discrimine, affronte, différencie, tente d’objectiver — des formes de relation et de récit impérialistes, comme le rappelle souvent Ana Vaz) : de la conscience, outil de perception et de représentation comme un autre, déborde la fiction du monde et la richesse du tout.

En tant que simple « sens », la conscience se place dans un mouvement de circulation, recevant tout autant qu’elle distribue. Elle ne saurait capturer sans donner lieu à autre chose, c’est-à-dire à des histoires, des représentations, à comment on se raconte le monde et à comment le monde se raconte à travers nous. Ce que nous avons eu coutume de distinguer (histoire et historique, fiction et documentaire, récit et réel, sujet et objet) sont une même et indissociable réaction aux plus simples influx de notre existence, c’est-à-dire au plus simple fait, dans lequel nous nous prenons si souvent les pieds : nous existons.

Ce monde de représentation — nuages et fictions de notre activité cérébrale — n’est pas le produit de sujets pensants, au sens où l’entendait Descartes par exemple (qui bien vite eut considéré un « je », qui pense, qui fantasme et s’obsède, et non, plus vaguement, un « quelque chose »). Ces phénomènes que nous sommes, ces organismes, qui se relient au reste et qui n’existent pas sans lui, sont un peu innommables. Ils sont un « nous » radicalement autre, ils sont une autre forme de « je », un petit « je » comme l’écrivait Trinh T. Minh-ha, un « je » qui se dépasse, qui se fait traverser. Un je pour lequel il n’y a pas d’autre : pas d’infranchissable « autre ».

LE RÉCIT CE SOLEIL

C’est cela qui nous tient en poésie. Quand bien même nous consentons à toute irrécusable technologie, quand même nous concevons le bond des politiques à concerter, l’horreur à vaincre des famines et des ignorances, des tortures et des massacres, et le plein du savoir à apprivoiser, le poids de chaque machinerie qu’à la fin nous contrôlerons, et la fulguration usante des passages d’une ère à l’autre, de la forêt à la ville, du conte à l’ordinateur — il y a en proue, et désormais commune, cette rumeur encore, nuage ou pluie ou fumée tranquille. Nous nous connaissons en foule, dans l’inconnu qui ne terrifie pas. Nous crions le cri de poésie. Nos barques sont ouvertes, pour tous nous les naviguons.

Édouard Glissant, Poétique de la relation (La Barque Ouverte), 1990

Le récit, en tant que langue commune, est une éducation. Une culture. Le chemin que prennent les histoires que nous rencontrons, sur des années et des années, nous berce. Encore nous voulons chavirer au creux de leurs sillons familiers. De circonvolution en circonvolution, de passage en passage, leur empreinte se fait identité, car elle se fait relation : elle s’incarne dans notre manière d’être au monde.

Toujours, histoires et représentations sont indissociables. Ce sont des choses communes. Partagées. Elles ne sont histoires et représentations que parce qu’elles sont partagées. Quiconque met en place une barrière entre son monde et celui des autres, s’isole dans l’univers qu’iel se récite. Les manières d’être au monde qui lui sont extérieures lui deviennent inaccessibles : tout juste peut-iel les fantasmer, les étudier, mais jamais, à son tour, s’y faire bercer au point de recomposer son « devenir » (au sens où l’entendait Stuart Hall). Ainsi sont nées des nations, des civilisations, car des groupes humains, gâtés dans le sillon d’une histoire commune, ont commencé à ne pas reconnaître la diversité qui les traversait de l’intérieur et de l’extérieur. Cette relation perpétuellement en jeu qui les définissait.

Dans l’histoire et les représentations du récit commun impérial, cette notion d’autre, trop commune fiction, devient une obsession. Tout « autre » trop « autre » pour se conformer se retrouve damné de la Terre.

Défaire les processus d’altérisation à l’œuvre c’est défaire le monde tel que le traumatisme colonial (passé, présent et à venir) nous l’impose, de tout bord de l’histoire que nous soyons.

Comment donc faire d’autres récits ? Comment dépasser ces notions d’autre et d’individu ? Laissons nous guider par le récit, ce soleil. Laissons nous traverser par l’histoire, lorsqu’elle se présente à nous.

Une « bonne » histoire doit être construite conformément à l’idée standardisée que certaines personnes – les adultes occidentaux – se font de la réalité : c’est-à-dire un ensemble de schémas préconçus (mais par qui ?) […]

[À la fin de] l’émouvante histoire du peuple laguna, transmise par Leslie Marmon Silko […] une petite fille, sa sœur et le peuple sont transformés en pierres, alors qu’ils et elles étaient assis·es en haut du plateau [una mesa] après avoir échappé à l’inondation qui avait ravagé leur village, en contrebas. La conclusion de l’histoire est si dérangeante que les conteuses [Marmon Silko et sa tante] ajoutent, comme une concession faire à l’esprit contemporain factuel de leur audience : « L’histoire s’arrête ici. / Certaines des histoires / que racontait tante Susi / finissent comme ça. / Il n’y a pas d’explication. » Il n’y a pas de message à faire passer non plus. […] La vie n’est pas un drame (occidental) en quatre ou cinq actes. Parfois, elle ne fait que s’écouler ; et des années entières peuvent passer sans offrir le moindre développement ou le moindre climax, sans début ni fin définis. […] Si la structure, comme elle fut finement définie par un homme (Roland Barthes), est le « dépôt résiduel de la durée », alors rares sont encore une fois celles et ceux qui savent l’aborder en la laissant venir d’elle-même, au lieu de la traquer et de la pourchasser […]

Les Gussucks [les Blancs] ne comprenaient pas l’histoire ; ils étaient incapables de voir comment il fallait la raconter, année après année, comme l’avait fait le vieil homme, sans silence ni répit […]. « Tout a commencé il y a longtemps », a-t-elle entonné d’une voix qui ne tremblait pas. […] Elle ne s’est même pas interrompue, elle n’a pas hésité ; elle a poursuivi son histoire et elle ne s’est jamais arrêtée depuis […] (Storyteller, Leslie Marmon Silko)

Trinh T. Minh-ha, Femme, Indigène, Autre, 1989 (traduite par Julia Burtin Zortea et Claire Richard pour les éditions b42 – 2022)

L’imposition d’une identité culturelle et esthétique sur une autre passe souvent par l’invalidation. C’est donc en condamnant les propriétés des histoires autrement dites que prospère le regard dominant. Aujourd’hui encore, les récits anticlimatiques, tortueux, éclatés, circulaires, pluriversels, circulants, ramassés, oblongs, vagues, troubles ou renversés sont pris de haut. Ce que nous estimons communément être une structure est un canon. Il n’y a pas de bonne structure, ou de bon « dépôt résiduel de la durée », mais il y a de bonnes histoires : des histoires bien dites. Pour en transpercer les usages, il faut sans doute redoubler d’effort, croire en la capacité véritable et profonde de toute histoire bien transmise à fonder des points de relations, du commun et de la reconnaissance entre nous, c’est-à-dire entre le monde et le monde. Enfin, voilà le récit comme intensification de la complexité qui nous traverse, des relations infinies, voilà l’histoire dans toute sa profondeur, comme liant, comme façon de ne pas se perdre dans son expérience seule, comme outil de reconnaissance du Nous/Monde.

En préambule au conte peul Kaïdara, Amadou Hampâté Bâ nous rappelait comme lae conteureuse doit être à la fois « futile, utile et instructeur ».

Le conte, à mesure qu’il s’apprête à parler à travers nous, sait combien il nous concerne, combien il nous est proche ; si lointain que nous lui fûmes, en apparence, tout le reste de notre vie. Toujours, chaque être est disposé à sentir les douces et douloureuses profondeurs qui constituent l’histoire. Mais Hampâté Bâ nous rappelle-t-il aussi, signe d’une histoire bien dite, qu’on ne peut en extraire tout le suc dès la première approche : « C’est qu’il dépasse infiniment son anecdote ! »

Grande est l’histoire qui continue après avoir feint de s’éteindre. Quand bien même sa structure peut sembler claire, elle chamboule, par ses persistances et sa multiplicité, les prédispositions qu’on aimerait lui prêter. À mesure qu’il se déroule, son récit défie la « flèche (tueuse) du temps » (dixit Ursula K. Le Guin) pour mieux revenir à l’endroit même de sa naissance : bouche et oreille en même temps, œil et signe à la fois.

L’histoire ne cesse jamais de débuter ni de s’achever. Bâtie sur des différences, elle semble aussi anonyme qu’inépuisable. Son (in)finitude subvertit toute idée de complétude et son cadre résiste à toute totalisation. Les différences qu’elle fait surgir sont non seulement des différences de structure, dans le jeu des structures et des surfaces, mais également des différences de timbre et de silence. Nous – vous et moi, elle et lui, nous et eux – différons dans le contenu de nos mots, dans la construction et l’assemblage de nos phrases, mais plus encore, à mon sens, dans le choix et le mélange des énoncés, l’éthos, les registres, les rythmes, les coupes, les pauses. L’histoire circule comme une offrande, une offrande entièrement vide que chacun·e peut s’approprier en la remplissant à sa guise, mais que personne ne peut jamais posséder réellement. Une offrande qui repose sur la multiplicité. Qui demeure inépuisable tout en respectant ses propres limites. Ses départs et ses arrivées. Son silence.

Trinh T. Minh-ha, Femme, Indigène, Autre, 1989 (traduite par Julia Burtin Zortea et Claire Richard pour les éditions b42 – 2022)

Après tout, je ne suis plus qui j’étais hier. Je ne suis plus moi : je le suis davantage. Ainsi va le devenir. En se figurant le monde, sans cesse et sans cesse, en travaillant le tissu de nos représentations, en l’ouvrant au multiple, à la relation, devant le berceau éternel qui nous porte, espérons apprendre, espérons grandir, espérons soigner. Comme chaque soir le ciel est une révolution.

Le chant des coqs chassa les étoiles.

La lueur d’une belle aurore fendit la nuit

et illumina le levant quand Kaïdara étendit

ses ailes enluminées d’or.

Il s’éleva dans le ciel, déchirant les airs,

laissant Hammadi pantelant, étendu sur le sol,

tout comblé de joie, de science et de sagesse.

Amadou Hampâté Bâ, Kaïdara, 1969

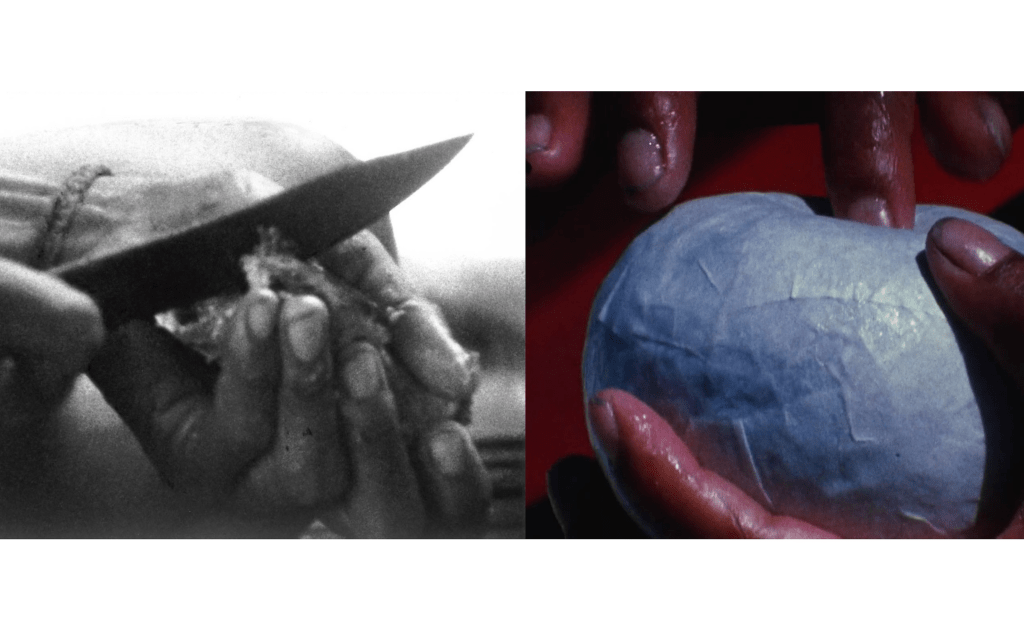

Images de couverture : Roots, Thorns (Diane Kitchen, 1992) & Fake Fruit Factory (Chick Strand, 1986)

Image de fin : mon filmSo Many Love Stories (2023)

Merci à Carla de m’avoir accueillie pendant la rédaction de cet article.

Merci à Yu-Wen Wang, Yeongseo Jee, Kenza Belkadi, Lorena Almario Rojas, Luciano Ortiz, Chaelin Jeon et à toustes qui fussent là , de m’avoir fait confiance pour travailler ensemble au sein de Union Quoi? International·e. Merci à AWARE pour ces occasions d’étudier et d’apprendre ensemble.

Merci à Trinh T. Minh-ha, Edouard Glissant, Frantz Fanon, Amadou Hampâté Bâ, Leslie Marmon Silko, Theresa Hak Kyung Cha, Ursula K. Le Guin, Aimé Césaire, bell hooks, Edward W. Saïd, Maryse Condé, Bernard Stiegler, Jacques Derrida, et toutes les diseuses qui soient, d’avoir ainsi écrit, transmis et traversé. Merci à celleux qui leur succèdent.

Merci à Chick Strand, Bruce Baillie, Shelley Niro, Ngozi Onwurah, Trinh T. Minh-ha, Assia Djebar, Hu Tai-Li, Pat O’Neill, Makoto Sato, Safi Faye, Truong Minh Quy, Laura Huertas Millán, Mani Kaul, Kathleen Collins, Cherlyn Hsing-Hsin Liu, Nguyễn Trinh Thi, Sarah Maldoror, Ogawa Pro, Ana Vaz, Yoo Soon-mi, John Akomfrah, Little Egypt Collective, Ariel Duarte Ortega, Gakuryu Ishii, Karrabing Film Collective, Djibril Diop Mambéty, Noémia Delgado, Apichatpong Weerasethakul, Byun Young-joo, Mai Masri, Saodat Ismailova, Raquel Gerber et toustes celleux que j’oublie ou que je méconnais, d’avoir fait tous ces films, autrement.

Camille Simon Baudry © 2024