À chaque fin d’année retentit ce concert des listes qui s’amassent : les films que nous retenons, ceux qui nous accompagnerons longtemps, ceux qui se veulent être le miroir de notre sensibilité, de notre rapport, non pas seulement à l’art, mais à notre monde, à ce que nous sommes, à ce qui nous semble être bon, à ce à quoi nous aspirons, à ce qui nous anime, à ce qui nous secoue… Chaque année, alors que nous marquons notre passage du sceau du contemporain, nous savons que, comme tout regard, nos yeux se portent quelque part. Quelque part en particulier. Nous n’avons pas tout vu. Nous ne verrons pas tout. Et si nous nous évertuons souvent à penser contre nous-même, à écouter, à motiver des circulations, il nous faut très rapidement poser la question autrement : « Que voyons-nous ? » et « Où regardons-nous ? ».

Nous qui aimons les films, ne les aimons que parce que nous aimons la vie, et la vie c’est d’abord celle des autres, des autres vivants et des autres en vie. Il y a toujours une insolence à se demander simplement « où était le cinéma cette année ? » lorsqu’on silence, comme le font beaucoup, les mouvements profonds du monde grâce auquel nous vivons. Ce n’est pas qu’une idée basse de l’art, c’est une violence politique crasse, un point d’aveuglement tel qu’il dissimule même les modalités grâce auxquelles interviennent nos visions.

Comme le rappelait Occitane Lacurie avec son brillant essai vidéo Starouarzazate (the postmake) et dans une lettre co-écrite avec la rédaction de Débordements au syndicat de la critique, faire un film n’a rien d’innocent et en voir un non plus. Où sommes-nous dans ce flux massif des matières informatiques ? Que nous vaut l’activité de notre œil ? Il faut se questionner, obstinément, toujours : À quoi cela rime-t-il ? Quelles images peuvent nous aider à étendre le territoire de notre considération ? À étendre la magnitude de notre sensibilité ? À se comprendre ? Quels films peuvent nous aider à guérir les maux intenses qui nous rongent ? À l’heure de la 6e extinction de masse, du dérèglement climatique, du capitalisme tardif, de la recrudescence des pensées et des lois fascistes, le cinéma ne peut être autre chose qu’une réponse : une manière de mieux voir. Une manière de se reconnaître. Une manière de rendre possibles les changements nécessaires à venir : pour une paix sur Terre, entre organismes humains, entre autres.

Frontiers of dreams and fears · Mai Masri · 2001

Je le rappelais dans mon essai Storytellings pour de nouvelles vies sur Terre, paru cette année chez la revue Débordements : « Les premières histoires que nous avons entendues étaient pour la plupart d’entre nous des actes profonds d’amour. Cette dévotion n’était pas que le berceau de sentiments absolus et mutuels, c’était aussi une première manière d’apprendre à nous rencontrer : d’apprendre que nous sommes ensemble, d’apprendre à se sentir, à porter nos regards, d’apprendre à se re-connaître. » L’acte des cinéastes, l’acte des histoires, qu’elles soient fictives ou réelles, qu’elles se racontent sous les traits d’un essai théorique, plastique ou d’une entreprise plus intimement liée à la réalité que nous partageons et aux façon que nous avons, traditionnellement, de la narrer et de la mettre en scène, revient lors à mettre en jeu ce sentiment primaire, d’abandon à l’autre, d’abandon dans les mots, les images…

El Espíritu de la colmena · Víctor Erice · 1973

Monster · Hirokazu Kore-eda · 2023

À l’heure où l’année qui vient de se clôturer s’estompe sous le nuage grandissant des jours qui défilent, il me fallait partager un peu cette vision et ce regard, et surtout signifier ces rencontres heureuses qui ponctuèrent mon année, pleine d’enseignements. Comme d’habitude, nos actes et nos capacités nous poussent à l’humilité. Continuons à rêver grand, à s’imaginer avoir le pouvoir de révolutionner le monde. Cela ne suffira jamais, mais peut-être qu’à force d’itérations certaines choses finiront par marcher.

R21 AKA Restoring Solidarity · Mohanad Yaqubi · 2022

Onze films de 2023

É NOITE NA AMÉRICA

Ana Vaz

Projeté en compétition de la 1re édition du festival CLaP

En se liant aux animaux abandonnés et rescapés de Brasília, Ana Vaz fait résonner le passé et le présent troubles de la ville, son histoire, ses impositions, la terre qui l’a vu naître (Cerrado), ses êtres : un certain état du monde face à des animaux captifs et errants jaillissant dans les recoins d’une nuit sans fin. Un espace pour l’exercice d’un regard, attentif, dévoué, pour la naissance d’une empathie plus soutenue, d’une tension, d’un effort, pour la considération envers ces formes de vie « autres », pour la reconnaissance des violences qui se perpétuent. L’étrangeté de ce théâtre miroite l’anormalité de nos rapports, nous, homo sapiens sapiens, avec les espèces animales, le sol, la terre, avec tout ce qui n’est pas nous… Un nœud par lequel il devient possible de détruire peu à peu le maillage colonial dont l’empreinte séculaire ourdit ce paysage étendu sous les nuages indiscrets d’un ciel sans étoiles, parsemé de lumières artificielles.

THE SECRET GARDEN

Nour Ouayda

Projeté en compétition de la 45e édition du festival Cinéma du Réel et de la 25e édition du FCDEP

The Secret Garden, tout comme É Noite na América, est film attentif, traversé de tensions nocturnes, d’apparitions, d’êtres différents, en l’occurrence des plantes, à chaque recoin possible (semble-t-il) de Beyrouth, par-delà le tissu du réel. Peut-on leur faire confiance ? Que cache leur apparence anodine, inoffensive ? Que se trame-t-il ? Plus on les regarde, plus elles deviennent autres… Comment se retrouver, entre ces entreprises de contamination ? La fiction mais surtout le travail de la matière (visuelle, sonore, plastique) permet à Nour Ouayda de mettre en forme un voyage intérieur d’une grande acuité politique où l’art et l’expression du sensible remédient aux bassesses de ce à quoi la contrainte nous pousse : le sentiment d’urgence devient la raison pour laquelle nous sommes amené·es à « sentir le monde », à y porter notre attention, plus que jamais… Nous suivons l’œil de la caméra, bercé·es par les murmures de protagonistes préoccupés. Nour Ouayda filme ces être vibrants, révélant les mouvements profonds et les métamorphoses qui se conduisent. Dans son rapport à la lumière et aux surgissement, elle continue à tisser un certain héritage au cinéma de Helga Fanderl ou de Malena Szlam, dans un conte terrestre, poétique, une anticipation, dont le relief épouse la forme des grondements du monde. L’histoire de la ville résonne dans chaque grain, comme un fantôme irrémédiablement recouvert des urgences d’un présent mouvant.

MONSTER

Hirokazu Kore-eda

Sorti en salle le 27 décembre 2023

Si le système narratif de Monster (ou L’Innocence) semble nous mettre sur le chemin du thriller (sa structure est habituelle de films parcourus de révélations et de retournements), il faut comprendre que Kore-eda n’y a pas recours pour nous procurer des effets hitchockiens (comme pouvait le faire Park Chan-wook dans Mademoiselle) mais qu’il la sollicite pour une autre de ses vertus : sa capacité à faire travailler notre empathie, à l’actualiser sous différentes modalités pour développer une compréhension fine et détaillée d’une situation donnée. Aucune ligne narrative de Monster n’est véritablement révisée au cours du film : tout ne vient que compléter notre connaissance du réel et des angles morts dans lesquels chaque personnage se situe (ce qui les motive, ce qu’ils ne savent pas, ce qui les pousse à une obstination ou une autre). Alors que nous prenons du recul, au fur et à mesure que le film avance, nous réalisons l’ampleur et la complexité des événements hissés sous ces perspectives discordantes. Tout en nous connectant très intimement aux enfants et en particulier à Minato Mugino, le dispositif vient attaquer notre réflexe au manichéisme et à la polarisation, pour nous aider à adopter un regard plus fin, sans haine, pour comprendre comment chaque personnage, à des degrés totalement différents, contribue à ce « manque collectif » (un manque de compréhension et d’action, un manque de protection) qui caractérise les situations de violence sur les enfants, de harcèlement scolaire et d’homophobie. Monster porte notamment sur ce « blocage » ou cette forme de tabou qui empêche la confrontation de certaines situations et pousse à cette inaction potentiellement criminelle ou tout au moins complice. Les scènes où la mère défend son enfant devant la direction de l’école sont à ce propos très parlantes (le film s’avère assez incisif envers un certain nombre de codes sociaux ou de réflexes sociaux qui poussent à l’isolement ou au clivage) mais surtout toutes les scènes où Minato « tourne autour » de ce tabou qu’il ne peut briser, de ce qui doit rester secret et ne pas être nommé (il sait très bien d’ailleurs ce que subit son camarade, qui lui n’est pas assez dissimulateur ou peut-être trop sincère), caractérisent particulièrement bien cette expérience violente de la différence, de l’incommunicabilité, de l’incompréhension, de l’isolement, nichée dans le silence, que les personnes ayant eu à faire un coming out, à affronter le regard des autres, leur rejet, à négocier entre le fait de vivre et de probablement se faire menacer de mort (entre-deux monstrueux de la condition queer) ne peuvent que reconnaître.

Si Kore-eda poursuit, sur la forme, une tournure assez tiède dans sa carrière, loin du génie de mise en scène par lequel il s’est révélé, il parvient à trouver des grandeurs dans une forme plastiquement relâchée voire apathique, sans doute par l’acuité profonde du drame ainsi tissé. Il faut dire que Monster transcrit avec une grande richesse et une grande crédibilité, la complexité, la violence impétueuse et la tendresse secrète et amère qui teintent les expériences de l’altérité, du harcèlement, des identités queer, atypiques, différentes, incomprises et violentées… Sans s’appesantir, mais avec vigueur et résolution, il propose de résonner avec cette manière de subir le monde, d’entrer en empathie, pas seulement en étant « affecté·e » par les effets du film et de l’identification (qui sont très personnels) mais surtout, plus universellement, en permettant de se mettre à la place, de mieux comprendre, de reconnaître, d’identifier… Parce que nous épousons particulièrement la perspective agente de Minato, le film ne s’arrête pas à une brillante démonstration sociale : il creuse le sillon sensible de chaque individu et toute la beauté complexe de l’âme de cet enfant. Une démarche qui a toujours constitué le cœur du projet très humaniste du cinéma de Kore-eda et qui est très comparable à celle de ses premiers films : avant le sommet relativement absolu que constituent ses premières œuvres de fictions (Maborosi, After Life, Distance et Nobody Knows) il a réalisé plusieurs documentaires, notamment However (qui s’interroge sur la protection sociale suite au suicide de Yamanochi Yoyomori, fonctionnaire responsable de l’indemnisation des victimes de la maladie Minamata), Lesson from a calf (qui s’intéresse une école élémentaire dans laquelle les élèves et les cours sont portés sur l’élevage d’un veau), August Without Him (un portrait de Hirata Yukata, premier homme au Japon à avoir révélé publiquement qu’il avait contracté le VIH suite à un rapport homosexuel) ou encore Without Memory (qui porte sur une famille luttant pour la reconnaissance et la compensation du méfait médical qui a causé au père une encéphalopathie de Wernicke, résultant entre autres en une perte de mémoire à court terme). Peut-être que, nous les monstres, nous flotterons encore longtemps comme des comètes incomprises. Pensées à Lucas, mort il y a tout juste un an de suicide suite au harcèlement scolaire et à l’inaction des adultes à qui il s’est confié. Pensées à Brianna Ghey, adolescente trans assassinée en février 2023. Pensées et souvenir à toustes.

L’ARBRE AUX PAPILLONS D’OR

Pham Thiên Ân

Sorti en salle le 20 septembre 2023

Le génie de mise en scène de Pham Thiên Ân a assez naturellement poussé L’Arbre aux papillons d’or (de son titre international « Inside the Yellow Cocoon Shell« ) dans les sommets formels de cette année : alimentant la radicalité d’un fil narratif aventureux, s’abandonnant à des quêtes délicates, sensibles, oscillant entre la foi et l’incertitude. L’itinéraire (géographique et intérieur) de Thien, qui revient sous l’horizon sinueux de ses terres natales, nous fait rapidement plonger dans cet entre-deux mouvant : l’antre de la croyance, l’antre des perceptions. Dans un grondement sourd, le film se balance entre l’intérieur et le monde, et les frontières de ce que nous voyons s’évanouissent rapidement. Si l’essentiel de l’action semble réelle, les épiphanies (personnelles et spirituelles) et les figures spectrales (issues du passé, ou de la famille) qui transpercent le film rendent son cours vague, habité par d’autres présences. L’évocation de l’histoire du pays par un vétéran d’abord tapis dans l’obscurité de sa demeure (de ces soldats vietnamiens engagés au sud pour combattre le Viêt Công) vient définitivement troubler la lumière de ce monde à l’air putride et au sol boueux. Dans le territoire fuyant de cette condition insaisissable, entre la beauté des brumes, des arbres et des cours d’eau, subsistent encore quelques grâces intérieures, quelques aspirations… Parmi la longue liste de noms où se place Pham Thiên Ân (avec lesquels il partage des connexions formelles mais surtout plus profondes, poétiques, existentielles, politiques : Bi Gan, Apichatpong Weerasethakul, Andrei Tarkovski, Hou Hsiao-hsien…) il ne faut pas oublier celui de Víctor Erice, car il y a décidemment quelque chose du maître espagnol dans l’itinéraire intérieur de cette campagne lointaine où la foi dans les images et dans les événements devient une manière de se construire face aux plaies béantes d’un monde bas et parcouru d’absences.

DE NOS JOURS…

Hong Sang-soo

Sorti en salle le 19 juillet 2023

Un film sur la journée d’une actrice dans la quarantaine (Kim Min-hee), visitée par sa cousine alors qu’elle réside quelques jours chez une amie ; sur la journée d’un chat, « Nous », qui s’interpose dans le fil narratif et dans le titre original 우리의 하루 (la journée de « nous ») ; sur celle d’un vieux poète (reflet de Hong Sang-soo), visité par deux jeunes personnes, dont une femme le filmant pour un documentaire. Dans le bain de cette actualité de l’âme, sondée par le passage de visiteurs venus discuter, retentit le contre-modèle et la philosophie de vie de ces personnages (faussement ou réellement) autobiographiques, correspondant sans jamais se rejoindre, esquissant la création comme une activité fondamentale parmi d’autres, guère plus cruciale qu’une sieste, qu’un repas ou qu’une discussion légèrement arrosée, mais tout aussi vitale. Les derniers films de Hong Sang-soo touchent ainsi à l’essentiel. Le minimalisme formel qui a toujours animé son cinéma trouve une de ses caractérisations les plus absolues et épanouie, se doublant d’une simplicité technique aussi effarante qu’admirable, s’appliquant à l’exercice d’une forme d’ « image honnête » à la qualité basse (résolument atypique pour des films de fictions diffusés en salle et dans les grands festivals). Les micro-drames d’antan se sont encore réduits aux choses les plus fondamentales. Les personnages masculins, autrefois lourds, idiots ou ivres, sont aujourd’hui plus discrets ou poètes, et les rôles se fondent souvent en transparence avec leurs interprètes, faisant résonner les voix du timbre d’une sincérité toute particulière. Tout ce qui est rendu impossible par l’industrie cinématographique (l’humilité, l’honnêteté, l’expression simple et directe des auteurices et acteurices, la plasticité modeste et bouleversante d’une esthétique visuelle à échelle un…) est ainsi consacré dans des œuvres à la légèreté étrangement si rare et bienfaisante, permettant l’émergence d’une plus sincère expression de l’âme. De nous jours… révèle un monde presque trop réel, où le drame personnel d’une vie que nous savons plus complexe (teintée par un scandale d’adultère à la base du couple entre l’actrice et le réalisateur déjà marié) n’a fait que redoubler la détermination à atteindre l’expression la plus authentique de soi et la vie la plus honnête possible sous l’étendue des périphéries de Séoul : honnête avec soi, honnête avec les autres. Alors que nous nous apprêtons, en France, à voir deux autres films du réalisateur, cette dernière production en date semble toucher à un certain paroxysme dans la logique hongienne, à se demander quels seront les prochains films, et si il y en aura.

NAVIGATORS

Noah Teichner

Sorti en salle le 19 juillet 2023

Quand on apprend que « l’Arche soviétique » sur laquelle les États-Unis ont déporté 249 anarchistes et révolutionnaires lors de la première « peur rouge » (1919) a servi, quelques années plus tard, de décor au film de Buster Keaton La Croisière du Navigator, il devient difficile d’oublier ce hasard troublant de l’histoire. Ce bateau, appelé Buford puis Navigator, est l’un des fantômes depuis lesquels Noah Teichner vient à proposer ce film éminemment dialectique, ludique, sensoriel, dans une croisière en double écran ponctuée de surgissements en scope (car, autre fait troublant de l’histoire, deux bobines de 16mm, mises côte à côte, font à peu près la taille d’un scope 35mm). Assez rapidement, le rythme des vagues nous saisit. Les musiques d’époque, dont Teichner est collectionneur, viennent nous engourdir et nous saisir d’un sentiment particulier : leur chahut, ralenti et retravaillé, s’apparente au lent balancier d’un navire ballotté par les eaux intenses de l’Atlantique, les imperfections texturées des vinyles évoquent le frémissement des vagues sous l’édifice, et Keaton apparaît, lui-même désemparé, courant au ralenti, faisant ses chutes à l’envers, se languissant, sur ce bateau ressuscité pour mémoire. Cet épisode méconnu de l’histoire moderne s’éclaire sous la générosité de Noah Teichner qui porte à notre œil un grand nombre d’archives (avec une passion vive, un goût pour les archives et leur corporalité), nous laissant une grande liberté pour les parcourir, les sentir, les traverser.

Les mots couchés par Alexander Berkman et Emma Goldman (deux militant·es anarchistes expulsé·es sur ce navire, deux figures éminentes du mouvement libertaire, antimilitariste, pour les droits civils, etc, aux USA, deux opposants, aussi, au régime soviétique), résonnent de façon singulière tant ils se mêlent à une matérialité plastique presque palpable que Teichner convoque. La forme en constante évolution du film, parsemée de correspondances, d’échos et de jeux de montage, saisit de façon assez juste l’aspect tant grave que comique de cette histoire (il faut dire qu’un bateau qui se balance est un décor burlesque idéal) : au milieu de ce risible théâtre des âges, où le courant anarchiste est évacué de toutes parts, cette déportation a quelque chose d’une farce funeste pour ces deux intellectuel·les d’origine juive venu·es se réfugier dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. Cette préfiguration (qui donnerait tort à la célèbre citation de Marx selon laquelle l’histoire se répète comme une tragédie puis comme une farce) capte les débuts saisissants du continuum antisémite et antirévolutionnaire qui se développa vivement en occident suite à la révolution d’Octobre et qui continua de grandir jusqu’à conduire l’avènement tranquille du nazisme en Europe : le stéréotype du juif comme un révolutionnaire malin et complotant a nourri la chasse aux communistes américaine (au profit d’un conservatisme évidemment raciste, sexiste, anti-homosexuel, antisocialiste et anti-intellectuel) tout comme il a alimenté le sentiment antisémite russe et les nationalismes russes qui poussèrent à l’avènement du stalinisme, substituant aux espoirs de la révolution l’exercice d’un projet totalitaire, policier, employant la force et la terreur. Le coup de maître de Teichner fut sans doute de trouver, dans cette anecdote burlesque du Navigator, un point névralgique de l’histoire du XXe siècle à faire résonner sur le visage de « l’homme qui ne rit jamais ».

THE NEWEST OLDS

Pablo Mazzolo

Projeté en compétition de la 45e édition du festival Cinéma du Réel

L’un des films résolument géniaux de cette année. Pablo Mazzolo fait frémir le réel par divers procédés de tournage et de surimpressions. Positionné entre Détroit (USA) et Windsor (Canada), dans un entre-deux riche où s’agitent, dans une semblable énergie, les revendications sociales et antiracistes de la population (« le son de batailles d’aujourd’hui [qui] réinscrit les hommes et femmes de ce territoire, ceux qui l’ont façonné, et l’ont aussi subi » comme l’écrit Olivia Cooper-Hadjian) et les problématiques écologiques (en particulier la pollution menaçant les populations d’oiseaux). Ce présent vivace, en tension, anime l’horizon de la ville, les brumes lointaines, l’eau de la Detroit River qui lie les grands lacs voisins, la ligne tracée dans le ciel par les bâtiments de verre… Une éco-vision puissante qui fait retentir le battement vital de cette maisonnée. Ce n’est peut-être pas un hasard si Mazzolo se situe ainsi quelque part entre la filiation esthétique avec des réalisateurs canadiens tels que Daïchi Saito (Engram of Returning, eartheartheath…) et Michael Snow (La Région Centrale, Cityscape, New York Eye and Ear Control…), et l’ancrage territorial et social beaucoup plus marqué de films comme ceux des réalisateurs américains James Benning (notamment dans son rapport à l’histoire industrielle, à l’urbanisme ou à l’environnement) et Robert Todd (plus à même de condenser différentes couches du vivants dans ses films sublimes tournés à Boston et à ses alentours). Le génie singulier de The Newest Olds rappelle aussi celui d’un film comme Water and Power (1989) de Pat O’Neill, qui interrogeait le désert formé par la consommation d’eau de Los Angeles et qui sondait ainsi le conflit inévitable entre l’industrie et l’environnement. Cette proximité, dans le sujet et dans les formes, vient jusqu’à nous évoquer, sans doute l’un des parents les plus éminents du travail de Mazzolo, à savoir Bruce Baillie, et en l’occurrence son film Castro Street (1966), dont The Newest Olds pourrait être un écho contemporain : « un film qui revêt la forme de la vie » (Lightcone).

THE NOVELIST’S FILM

Hong Sang-soo

Sorti en salle le 15 février 2023

Ou « La Romancière, le Film et le Heureux Hasard« . Un peu avant l’écho autobiographique du film De nos jours…, avant le flou gracieux d’In Water (film radicalement beau et simple, à propos d’un tournage en équipe très réduite sur l’île de Jeju), Hong Sang-soo, Kim Min-hee et leurs collaborateurices proposaient un film plus largement porté sur la création et l’industrie cinématographique. Cet opus, teinté par les restrictions sanitaires, emprunt d’un sens comique et d’un certain art du malaise (les silences, les acoustiques creuses, les espaces vides, le tact peinant à poindre…), se joue des nouvelles architectures germant en périphérie de Séoul. Si la vue de la Hanam Union Tower (une tour panoramique ouverte en 2016) est obstruée par un contre-jour qui surexpose l’horizon (pied de nez hilarant et peut-être involontaire, ne révélant que l’intérieur étrange et vide de la tour), cela n’empêche pas le surgissement, dans le lointain, d’une silhouette mobile, et avec, la possibilité d’une promenade : ce hasard des rencontres, des lignes de fuites et des schémas se décalant auquel le film d’adonne. Kim Min-hee apparaît dans un autre de ses doubles, en tant qu’actrice admirée ayant arrêté sa carrière dont Lee Hye-young vient prendre la défense (elle qui avait, avant d’interpréter une romancière, elle-aussi joué une actrice ayant mis sa carrière en pause, dans In Front of your face / Juste sous vous yeux). Les lignes et les surfaces absurdes de la tour, du parc et des quartiers l’environnant augurent déjà d’une certaine destinée pour ces âmes poètes : faire germer dans cet horizon fade et gris, sous ce ciel blanc impénétrable (cramé par la caméra), quelques fleurs spontanées. Cette romancière qui entreprend la réalisation de son premier court-métrage semble à la fois avoir les idées claires (filmer le personnage de Kim Min-hee) et vagues, ouvertes… Contrairement à ce réalisateur dont elle a croisé la route (auteur de films commerciaux et de publicités) elle n’a pas besoin d’établir un plan de route très détaillé, ni de définir un registre permettant à son film de se produire (ce qui fausserait son geste !), elle est beaucoup plus libre : elle ne se soucie que des plus simples besoins (un opérateur, une actrice…) pour parvenir à une expression plus pure des sentiments et de l’idée qui la traversent. Le film, jusque-là marqué par l’échange d’une phrase en langue des signes ou par le surgissement d’une fillette perçant le voile d’une vitrine surexposée, vient à culminer dans un fragment amoureux d’une grâce absolue : ce cri étrange de la liberté révélant les couleurs de l’automne. Alors qu’on pense que cette collision a mis fin au film, Kim Min-hee surgit dans l’allée futuriste d’un cinéma déserté.

R21 AKA RESTORING SOLIDARITY

Mohanad Yaqubi

Projeté le 11 juin 2023 par le Festival Ciné-Palestine à Aubervilliers (Cinéma Le Studio)

Comme les deux premiers films de ce classement, et comme The Newest Olds, tous croisés en festival, R21 AKA Restoring Solidarity n’a pas encore bénéficié de sortie en France, il n’a pas non plus été beaucoup montré, sinon grâce au Festival Ciné-Palestine (Paris & Marseille) ou grâce au Festival Aflam (Marseille). Il est pourtant l’un des plus importants éclats de notre actualité cinématographique : Mohanad Yaqubi se penche sur les pellicules de films conservées au Japon, autrefois projetées dans les milieux de gauche radicale pour diffuser et apporter une solidarité à la lutte du peuple palestinien contre la colonisation. La restauration et le soin envers les archives et leur mémoire (qui commencent par des actes de considération : les protéger, les voir, les partager) nous motivent à revivifier les actes de solidarité internationale dont ils constituent tant de preuves, et le double sens du titre « restoring solidarity » emplit rapidement le déroulement du film. Mais l’histoire de ce soutien transnational s’est mise à résonner d’une toute autre manière quand la situation en Palestine a atteint cette année de nouveaux sommets d’horreur. Les images d’archive de la lutte (et les programmes de films comme celui du Palestine Film Institute) devinrent alors une manière de compléter le champ du visible et surtout de le ramener dans un régime d’historicité plus profond, en tension vers les 75 ans d’histoire coloniale dont le présent palestinien découle. La pratique du film telle que présentée par R21 AKA Restoring Solidarity nous pose, semble-t-il, quelques questions essentielles : Comment faire résonner les voix et les images palestiniennes, ainsi que celles des autres peuples en proie aux pires horreurs ? Comment réactualiser les voix des luttes passées ? Leur savoir ? Comment tisser une solidarité internationale face aux pratiques génocidaires ? Si ces premières questions, qu’il faut continuer à se poser, semblent avoir trouvé quelques réponses dans les pratiques du numérique et dans l’organisation d’actions collectives, de boycotts, etc, une autre question semble rester un peu plus en suspens : Comment nous donnerons-nous, nous et nos luttes, au temps long et à la matière ?

ANATOMIE D’UNE CHUTE

Justine Triet

Sorti en salle le 23 août 2023

Plus que jamais, Triet semble épanouir ce vertige avec lequel elle a toujours travaillé : cette angoisse existentielle cachée sous les vociférations d’êtres en proie à la chute, s’agitant pour ne pas dépérir. Là où ses films précédents donnaient beaucoup le sentiment d’une fuite en avant, le contexte judiciaire d’Anatomie d’une chute impose semble-t-il un rythme différent, forçant la dissection. L’éloge de la fuite (pour évoquer Henri Laborit) laisse enfin place à son anatomie : l’obligation de s’affronter, soi, de regarder son vertige, la perspective béante sur laquelle se fonde notre existence, et tout ce qui nous pousse à fuir. Une justesse singulière caractérise la prouesse du film : son scénario et sa mise en scène évitent tant et tant de fois de céder à des chemins qui en simplifieraient la teneur. Triet nous laisse toujours au bord, si bien que, quelque part, nous n’avons jamais vraiment quitté le chalet – la chambre de ce doute. Le film ne cesse d’être parcouru par les tremblements de notre imagination, par ce à quoi nous poussent nos circonvolutions, révélant ainsi l’ampleur singulière de son tissu introspectif : sa manière de nous faire explorer nos propres abîmes et nos doutes les plus profonds, l’incertitude parfois très vibrante de nos choix de vie et de notre manière d’être avec les autres. Si Anatomie d’une chute est en effet un très bon film (aussi dans sa capacité à nous envoûter, à nous divertir, à nous faire plonger dans sa situation) il ne faut pas perdre de vue ce en quoi sa portée nous pousse à penser à l’essentiel : à savoir tout ce qui borde les fondements de notre existence et de notre comportement.

QUAND LES VAGUES SE RETIRENT

Lav Diaz

Sorti en salle le 16 août 2023

La façon dont Lav Diaz envisage la politique (dans ses tournages, son rapport au réel, à la création, à la situation de son pays, à celle du monde…) a très tôt fait de lui un cinéaste passionnant et essentiel, sans doute aussi car sa pratique du cinéma est habitée toujours par un besoin vital de résistance : la nécessité de construire d’autres espaces face au courant de l’histoire, pour la regarder, pour la documenter, pour respirer hors des eaux vives et remonter le fil du torrent… C’est ainsi une véritable historiographie qui s’est dressée au cours de sa carrière comme un contre-récit à l’obscurité qui étreint les Philippines, aujourd’hui sous la gouverne de Ferdinand Marcos Jr., fils du dictateur historique qui a traumatisé le pays (après plusieurs décennies de traumatismes coloniaux, entre autres). Quand les vagues se retirent dessine un nouveau chapitre, plus précisément une trilogie (déjà poursuivie avec Essential Truths of the Lake) : des films produits sous la contrainte du covid-19, en pellicule (ce qui est assez inédit chez Lav Diaz, sinon pour un film documentaire et lors de ses années d’étude). C’est peut-être ce grain lyrique qui manquait à certains derniers films du réalisateur, dont le numérique haute définition, et la mise en scène très fixe et cadrée, contribuaient parfois à une staticité un peu engourdissante. Ici, le caractère qui empreint la surface argentée du film vient réveiller les spectres qui planent et rôdent, liant l’âme de ce film noir simple et élancé à son histoire, aux morts et aux revenants, dans un souffle lent et imparable retentissant comme le poids des années.

Quarante films découverts cette année

Valentin de las Sierras · Bruce Baillie · 1971

Les films de 2023 ce sont aussi pour moi toutes ces œuvres rencontrées au cours cette année riche et studieuse, toutes ces œuvres qui vivent ! Parmi tous les films vus, j’ai décidé d’en partager quarante, ceux que je recommande le plus, par-dessus tout, de tout mon cœur.

VALENTIN DE LAS SIERRAS

Bruce Baillie · 1968

LA NOUBA DES FEMMES DU MONT CHENOUA

Assia Djebar · 1978

VOICES OF ORCHID ISLAND

Hu Tai-Li · 1993

SOUNDS OF LOVE AND SORROW

Hu Tai-Li · 2000

A CITY OF SADNESS

Hou Hsiao-hsien · 1989

ICI ET AILLEURS

J.L.Godard, J.P.Gorin, A.M.Miéville · 1976

SOFT FICTION

Chick Strand · 1979

NAKED SPACES : LIVING IS ROUND

Trinh T. Minh-ha · 1985

SANG TITRE

Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville · 2020

CROSSROADS OF YOUTH

Ahn Jong-hwa · 1934

BARN RUSHES

Larry Gottheim · 1971

MOUTH TO MOUTH

Theresa Hak Kyung Cha · 1975

TESTAMENT

John Akomfrah · 1988

ARTIFICIAL PARADISE

Chick Strand · 1986

METEORITES

Apichatpong Weerasethakul · 2007

PERFUMED NIGHTMARE

Kidlat Tahimik · 1977

CONSTELLATIONS

Helga Fanderl

GINA KIM’S VIDEO DIARY

Gina Kim · 2002

THE HOUR OF LIBERATION HAS ARRIVED

Heiny Srour · 1974

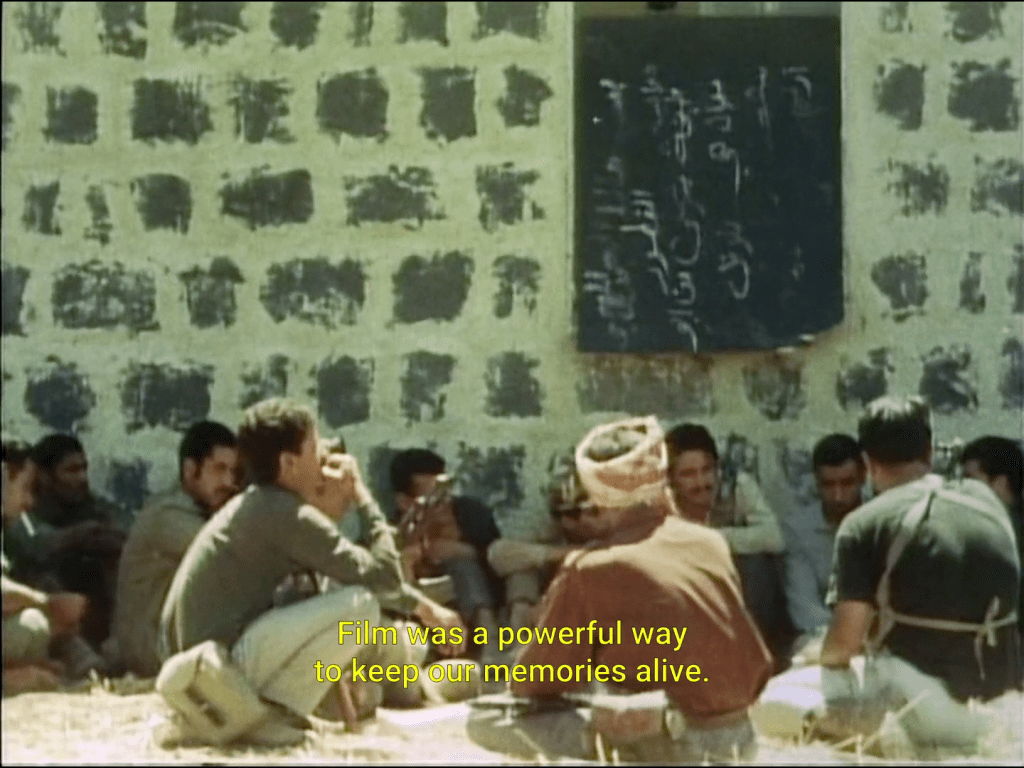

FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS

Mai Masri · 2001

THE SONG OF ASSISI

Jonas Mekas · 1967

DOG STAR MAN

Stan Brakhage · 1965

THE RED THREAD

Larry Gottheim · 1987

THE FLOWER IN HELL

Shin Sang-ok · 1958

CHILDREN OF THE MIST

Hà Lệ Diễm · 2021

MY HOMEWORK

Tseng Wen-chen · 1998

SOLEIL Ô

Med Hondo · 1970

PALESTINE IN THE EYE

Mustafa Abu Ali · 1977

QUICK BILLY

Bruce Baillie · 1971

ONE DAY BEFORE THE RAINY SEASON

Mani Kaul · 1971

PASSING THROUGH MY MOTHER-IN-LAW’S VILLAGE

Hu Tai-Li · 1997

RUE CASES-NÈGRES

Euzhan Palcy · 1983

THEY DO NOT EXIST

Mustafa Abu Ali · 1974

LA ZERDA OU LES CHANTS DE L’OUBLI

Assia Djebar · 1982

HANDSWORTH SONGS

John Akomfrah · 1986

SSITKIM : TALKING TO THE DEAD

Soon-Mi Yoo · 2004

CAMP DE THIAROYE

Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow · 1988

HIDDEN SCARS : THE GREAT KANTO EARTHQUAKE KOREAN MASSACRE

Oh Choongkong · 1983

À QUI APPARTIENT LA TERRE ?

Đoàn Hồng Lê · 2009

ANGEL BLUE SWEET WINGS

Chick Strand · 1966

Pour finir, je souhaitais partager quelques classiques personnels que j’ai eu le plaisir de revoir cette année :

Surname Viet Given Name Nam (1989)

Trinh T. Minh-ha

Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975)

Chantal Akerman

Ghost in the shell 2 : Innocence (2004)

Mamoru Oshii

Happy Together (1997)

Wong Kar-wai

Syndromes and a century (2006)

Apichatpong Weerasethakul

Mobile Men (2008)

Apichatpong Weerasethakul

Tahlequah (2019)

Dominique Knowles

The Great Silence (2014)

Jennifer Allora, Guillermo Calzadilla

Dans le noir du temps (2001)

Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville

Spacy (1981)

Takashi Ito

Taipei Story (1985)

Edward Yang

Yi Yi (2000)

Edward Yang

Déménagement (1993)

Shinji Sōmai

Playtime (1967)

Jacques Tati

The Watermelon Woman (1996)

Cheryl Dunye

Princesse Mononoke (1997)

Hayao Miyazaki

Utena la fillette révolutionnaire – l’apocalypse de l’adolescence (1999)

Kunihiko Ikuhara

Memories of murder (2003)

Bong Joon-ho

The Host (2006)

Bong Joon-ho

Dear Kimsisters in 1959 (2020)

Chaelin Jeon

Camille Simon Baudry © 2023

Image de couverture : Testament · John Akomfrah · 1988